La littérature, au service d’une autre cause qu’elle-même ?

Après l’accident : un regard en plongée

Une famille qui part en voyage. Un accident de voiture. Une fillette, Suji, paraplégique, qui doit réapprivoiser l’espace et l’existence en chaise roulante. Voilà en quelques mots le synopsis de « Regarde en haut », un album traduit du coréen. Que la littérature de jeunesse s’empare du thème du handicap est autant une excellente nouvelle qu’un défi : si cet album est remarquable, c’est parce qu’il traite du sujet avec délicatesse et intelligence, parce qu’il surprend son lecteur, parce qu’il renverse certains rapports entre personnages qu’on croyait figés – en raison aussi de la paralysie de Suji.

Faisons tout d’abord un premier arrêt sur la construction de l’album : le rapport texte-image induit deux parties de longueur inégale. La situation initiale, l’accident et le nouvel état de Suji sont représentés sur une double page, alliant dessins aux représentations partielles (focale sur une roue de voiture qui s’est désolidarisée de la carrosserie, ou focale sur les jambes de Suji) et phrases déclaratives, très simples du point de vue de leur construction grammaticale.

J.-H. Jung (2015), Regarde en haut, Voisins-le-Bretonneux : Rue du Monde ©.

Cinq phrases qui décrivent sobrement, sans pathos, une réalité qui bascule, une vie qui ne sera plus jamais comme avant. Ce dénuement des mots, paradoxalement, frappe par sa brutalité, un peu comme le style camusien dans L’Etranger : le réel est décrit avec neutralité, par de petites touches incisives. On ne ménage pas le lecteur par une métaphore, une contextualisation ou un effet poétique : on lui annonce dès la première double page qu’une fillette est paralysée.

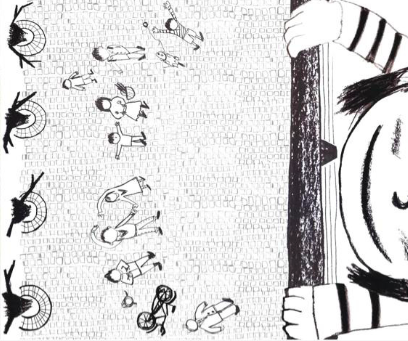

La suite de l’album privilégie un autre choix graphique : les doubles pages présentent une perspective en plongée. Le regard du lecteur est médiatisé par les contraintes de Suji : le monde est apprivoisé depuis la fenêtre d’un 2e étage d’immeuble et réduit à la portion qui entre dans ce champ de vision particulier. Les passants sont croqués en deux dimensions et stylisés par des têtes vues d’en haut. Suji les observe, mais la relation est à sens unique : personne ne la remarque – car personne ne lève la tête. Or, un personnage rendra la rencontre possible : plutôt que d’inviter Suji à descendre, il choisit de se coucher par terre, afin que Suji le voie. Il sera suivi par tous les autres personnages. Toujours en deux dimensions, cette position permet enfin une relation, par la médiation du visage.

J.-H. Jung (2015), Regarde en haut, Voisins-le-Bretonneux : Rue du Monde ©.

J.-H. Jung (2015), Regarde en haut, Voisins-le-Bretonneux : Rue du Monde ©.

Evidemment, on ne peut s’empêcher de lire en contrepoint la pensée du philosophie Emmanuel Levinas, dans les dernières pages de cet album : à partir du moment où je regarde le visage de l’Autre, je suis responsable de lui et de sa vulnérabilité. Le visage, qui dépasse l’acception physiologique du terme chez Levinas, est la condition de toute relation éthique. Comme s’il s’emparait des enseignements de Levinas, l’album se termine sur une note ouverte : les personnages, après s’être tous couchés par terre, après avoir crié « Eh, oh ! On regarde tous en haut ! », se remettent sur leurs pieds et continuent à évoluer comme au début de l’album. L’irruption de la couleur sur la dernière double page laisse cependant imaginer que la perspective sur le monde et sur les Autres s’est ouverte, tant pour Suji que pour les autres personnages.

Transitivité ou intransitivité de la littérature : un débat historicisé

Si le traitement du sujet, le graphisme et le message de l’album sont séduisants, c’est néanmoins vers une autre réflexion que cette chronique vous convie à présent. Dans le contexte scolaire, la littérature de jeunesse est parfois considérée comme un support approprié pour engager des discussions avec les élèves. La médiation du texte, ou du récit, crée un espace sécurisé, où le réel est comme mis à distance, où la parole peut se libérer, se délier. Des thématiques plutôt jugées lourdes, difficiles, délicates : la mort, le divorce, le harcèlement, le handicap… Chacun.e ajoutera à ce début de liste ses propres sujets. A partir de quand, la littérature est-elle instrumentalisée ? A partir de quand ne sert-elle que de « support à » : support à la discussion, à la gestion de classe, à la régulation des relations entre élèves ?

Pour mieux saisir les enjeux liés à cette (légitime) question, replaçons-les au sein d’un débat qui a traversé l’histoire littéraire : la transitivité de la littérature, lorsqu’elle sert une cause autre qu’elle-même, ou son intransivité, lorsqu’elle est sa fin en soi. Au XVIIe siècle, La Bruyère, dans la Préface de ses Caractères, affirmait : « on ne doit parler, on ne doit écrire que pour l'instruction ; et s'il arrive que l'on plaise, il ne faut pas néanmoins s'en repentir, si cela sert à insinuer et à faire recevoir les vérités qui doivent instruire ». Le texte est ainsi chargé d’une mission qui le transcende : enseigner. Un siècle plus tard, dans la célèbre préface au roman Mademoiselle de Maupin, Théophile Gautier critiquait avec virulence toute littérature qui aurait adopté une visée utilitaire : « Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile est laid, car c’est l’expression de quelque besoin, et ceux de l’homme sont ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme nature ». Les tenants de l’art pour l’art avaient trouvé leur maître. Ces deux conceptions de la littérature, on l’aura compris, ne sont pas caractéristiques d’une époque révolue : elles ont accompagné l’histoire, connaissant une plus grande vivacité selon les courants littéraires (Sartre et sa littérature engagée, en 1947), les événements de l’actualité (Eluard et son poème « Liberté » en 1942), ou encore les écrivains (Victor Hugo et son combat contre la peine de mort). Elles coexistent aujourd’hui encore.

Et à l’école, quand la littérature « sert à… »

Le même débat se poursuit dans les corpus de littérature de jeunesse. Cependant, lorsque ces textes sont lus dans le contexte scolaire, la question de l’utilitarisme de la littérature ne peut être séparée de celle des apprentissages. Dans quelles circonstances, dirait-on que la littérature de jeunesse est instrumentalisée à l’école ? Lorsqu’elle sert de support à l’apprentissage du fonctionnement de la langue ? Lorsqu’elle est utilisée pour embrayer une discussion de classe sur le thème de l’exclusion ?

Pour étayer notre réflexion, relisons deux penseurs du récit, l’un philosophe, Paul Ricoeur, l’autre, psychologue, Jérôme Bruner. Pour le premier, le récit est défini comme tout acte de parole ou d’écriture opérant une reconfiguration temporelle. Loin d’exister « à côté » du réel, le récit est ce qui justement permet d’établir une relation au réel, aux autres, à la société, à l’histoire. Bruner, quant à lui, s’intéresse à la fonction anthropologique et identitaire du récit : constitutif du « soi », mais également des « soi » qu’on aurait pu devenir, le récit permet aussi la projection dans des vies qu’on ne vit pas dans la réalité mais qui font naître des sentiments tels que l’empathie, et par cette expérimentation, il contribue à poser les prémisses d’une vie sociale. Ici et là, le récit n’instrumentalise pas. Il fait partie de la vie. Il est la vie.

Qu’est-ce à dire, si l’on considère « Regarde en haut » ? Est-ce que l’album, parce qu’il met en scène un personnage atteint d’un handicap, instrumentalise la littérature ? Pour répondre à cette question, j’aurais besoin de savoir ce qu’en fait l’enseignant.e. Qu’est-ce qu’il.elle décide d’enseigner à partir de cet album ? Comment met-il.elle en valeur les différents rapports texte-image ? Comment parvient-il.elle à faire observer à ses élèves le renversement de perspective, qui conduit les personnages à se coucher afin que Suji les voie ? Si parmi ces apprentissages relatifs à la littérature, l’enseignant.e utilise cet album comme un support à la discussion sur le rapport aux personnes souffrant d’un handicap, je crois que j’y verrais les traces d’un rapport vivant à la littérature, les indices d’un texte qui parle du réel et d’un.e enseignant.e qui s’en empare. Comme s’il répondait à une invitation de la littérature. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Par Sonya Florey, Professeure à la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud, sonya.florey@hepl.ch

Chronique publiée le 26.09.2016