Julian est une sirène, et vous ?

Sur un fond rose suranné, drapé dans un voile immaculé, se dresse Julian. Saisi dans un élan de vie, cet enfant à la peau sombre, aux lèvres teintées et aux sourcils arqués, a le maintien d’un comédien, la tension d’une danseuse. De la paume de sa main, il souligne le titre : Julian est une sirène (Pastel, 2020). Un titre digne de Broadway, une affirmation en lettres majuscules, une phrase qui balaie tout doute ou questionnement sur ce qui est : la liberté d’être soi.

Mais trop en est déjà dit. En classe, il suffira de montrer cette couverture. Et les élèves verront. La posture déhanchée, le port de tête altier, cette fierté d’être. Il ne restera qu’à tourner les pages – toutes, en commençant et finissant par les pages de garde – sans lire le texte. Parce que l’auteure, l’Américaine Jessica Love, explique que ce récit – qu’elle a porté pendant quatre ans – s’est d’abord construit visuellement. Et parce qu’elle l’a conçu pour le rendre accessible aux enfants même non-lecteurs. « Je considère, dit-elle dans une interview, que c'est mon travail de lancer le ballon en l'air. Et celui du lecteur de l'attraper »[1]. Pour aider ce dernier, on l’invitera – après qu’il ait découvert l’ensemble du livre – à un grand lâcher de mots : enfant, fille, garçon, piscine, bonnet, grand-mère, sirène, dames, déguisements, mer, chiens, vieux, rue, brique, talons, rose, bleu, eau, poissons, collier, métro, rideau, serviette, maillot de bain… Tout nommer, sans y mettre d’ordre, comme un feu d’artifices d’impressions. Et ensuite, seulement, revisiter l’histoire avec le texte.

La fiction, entre rêve et réalité

Des ces lectures surgira certainement un élément structurant du récit : l’interpénétration du rêve et de la réalité.

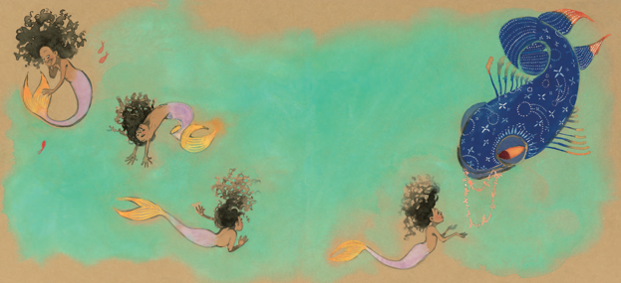

Ainsi la première scène à la piscine évoque-t-elle un décor onirique : on y découvre Julian, évoluant dans l’élément originel et symbolique, l’eau. Le héros naît au lecteur de cette façon-là, explorant le vert émeraude sous le regard bienveillant de marraines ridées, replètes, si élégantes dans leurs tenues de bain.

Le lecteur comprend, à la page suivante, que l’une de ces vieilles dames accompagne Julian. Ensemble, ils quittent la piscine pour plonger dans la rue. Ce tableau pourrait annoncer le retour au réel si ce n’était les trois créatures arborant des robes aux queues de sirènes qui les suivent. D’où sortent-elles ? De la piscine ou d’un angle de rue, de l’imagination de Julian ou de la nôtre ? « Ce sont des sirènes », affirme le texte, télescopant volontairement imaginaire et réalité. Car, à bien regarder, ces sirènes portent des sandales à leurs pieds... Il n’empêche, embarqué dans la même rame de métro qu’elles, Julian est happé, de nouveau, par le monde aquatique. Emporté par un tourbillon de poissons multicolores, il danse avec eux, perd ses habits au profit de longs cheveux et… d’une queue de poisson dorée. Il ne sortira de ce songe merveilleux qu’à l’arrêt du métro, et ressentira alors le besoin de vérifier auprès de sa grand-mère : « Mamita, tu as vu les sirènes » ? Elle les a vues oui, mais ce qu’il a discerné, lui, au plus profond de lui-même, est d’une toute autre nature.

De retour chez eux, tandis que sa grand-mère part se doucher – l’eau toujours –, Julian commence sa métamorphose. Il est, cette fois, ancré dans le tangible, acteur de son changement. Des fougère folles pour coiffure, un voile de rideau comme traîne, un peu de rouge à lèvres, et le voici sirène. Le voici lui-même. Passée la surprise, sa grand-mère lui remet un collier en cadeau. Les élèves relèveront sûrement que cette offrande est apparue précédemment. Garni d’étoiles de mer dans le rêve ou de perles ici ; remis par un poisson généreux, carpe koi ornée d’écailles bleues et blanches, ou par Mamita parée d’une robe aux mêmes motifs… L’objet transitionnel permet à Julian de passer du rêve – prémonitoire – à la réalité, à son devenir.

Sa transformation achevée, Julian et sa grand-mère sortent au grand jour, aux vues de tous et toutes. Lui, si fier, elle feignant l’indifférence, cet étrange couple rejoint d’autres sirènes à semelles compensées, d’autres crevettes argentées, poulpes aux fessiers proéminents, petits oursins, et tout un peuple flamboyant qu’on dirait sorti de légendes marines. Qui est-il, se demande le lecteur, ce peuple mêlant les genres sans qu’aucun ne s’en distingue, sans qu’aucun n’en soit exclu ? Et l’on a à peine le temps de les croiser que « les voilà partis », rejoindre la mer, vivre leur rêve.

Se costumer pour être soi

Julian est une sirène est le premier livre de Jessica Love (Candlewick Press, 2018). Son ambition n’était pas de fabriquer un outil pédagogique sur la question du genre voire de la transidentité, mais de créer une œuvre universelle, qui célèbre la joie d’être soi-même et de voir son identité reconnue par celles et ceux que l’on aime.

Elle y parvient grâce à un sens artistique affirmé qui procède par touches. On notera ainsi le rôle de premier plan accordé aux vêtements et aux costumes. Rien d’étonnant quand on sait que l’auteure exerce le métier de comédienne. Immense est le plaisir du lecteur à observer les motifs chamarrés des maillots de bain ou des robes de Mamita, le style vestimentaire jamais anodin des passants, les déguisements pimpants du défilé. Avec les élèves, on pourra explorer cette entrée : que ressent-on quand on se déguise ? Qu’est-ce que cela permet de faire ? C’est peut-être ainsi que l’on interrogera le plus ouvertement possible tout ce que recherche Julian en se transformant en sirène (veut-il changer de genre ? d’apparence ? de corps ? d’histoire ? de personnalité ? essayer quelque chose, s’inventer tout simplement ?).

New-Yorkaise, Jessica Love se dit profondément inspirée par l’apparition, chaque année dans sa ville, de poissons et autres créatures marines pailletées. Toutes surgissent à l’occasion de la Mermaid Parade, défilé très renommé, se tenant au mois de juin depuis 1983, à Coney Island. Elle décrit ce festival comme un espace d’inventivité et de création artistique. Et c’est avec la même jubilation que les personnages du livre s’habillent, s’accoutrent, se costument. Ce n’est pas seulement Julian qui affirme son « genre » mais aussi les passants, les jeunes et les vieux, offrant leurs corps et leur peau brune (les habits sont courts, les corps plutôt dénudés) aux regards. Défilant dans la rue comme sur un podium, ils prétendent au droit d’être eux-mêmes. Jusqu’aux nageuses de la piscine, dotées à leur tour, sur les pages de garde finales, de queues de sirènes.

La rue, un théâtre à ciel ouvert

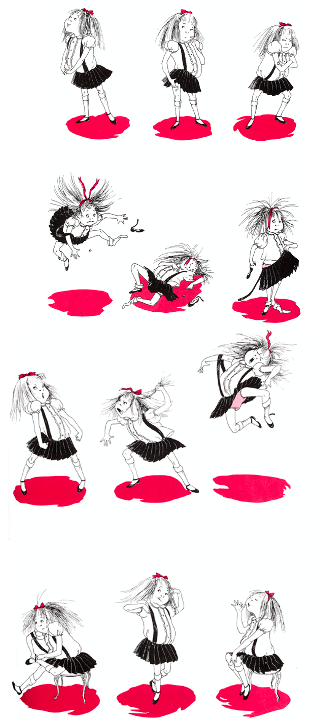

Venue du théâtre, Jessica Love prête une attention particulière à la gestuelle des personnages. Des fillettes s’amusent sans retenue autour d’une pompe à incendie cassée ; un vieux monsieur, assis sur un siège, observe posément les passants ; un homme promène fièrement ses deux bassets ; des jeunes filles sirotent un soda adossées contre le mur et l’on ne sait plus qui observe qui… Tous sont si expressifs et vivants qu’on pourra, avec les élèves, s’attarder sur ces protagonistes, mimer leurs postures ou expressions, pour saisir peut-être leurs sentiments. On pourra même leur prêter une voix, les laisser commenter l’action.

« Je dois comprendre à quoi ressemble un personnage », explique Jessica Love, « (ce qu'ils) ressentent, comment ils se portent, comment ils se tiennent, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont peur…»[2]. Dans cette attention portée à chacun, aucun mouvement n’est gratuit. Un regard méfiant dans le miroir, un coup d’œil à peine réprobateur, un menton en l’air… Avec la classe, on pourra observer les mimiques et gestes de Julian pour deviner ses émotions, ou scruter le visage de Mamita, fatigué et résigné au début, digne et réjoui ensuite.

Texte et images

Dans Julian est une sirène, les images sont prégnantes et les doubles-pages sans texte nombreuses. Les quelques mots osés par l’auteure visent le minimalisme absolu. « La langue est la dernière partie, et la partie qui me semble toujours la moins organique. J'ai toujours un peu l'impression de mettre des mots dans la bouche des personnages. »[3] dit-elle.

Ce traitement impressionniste permet de donner au langage tout son relief. Les mots peuvent rendre la réalité confuse comme avec les sirènes mais aussi la réassurer, confirmer ce qui est, sans détours. Ainsi Julian, se tenant sur le seuil de sa maison, comme au seuil d’un grand bouleversement, affirme-t-il à sa grand-mère : « Moi aussi, je suis une sirène ». Ce n’est ni un questionnement, ni une hypothèse, mais une révélation. Cette toute petite phrase embrasse la peur, la certitude, l’excitation de l’enfant, et la sidération de Mamita qui ne répond rien sur le moment. Pour « dire » sa reconnaissance de l’identité de Julian, elle usera d’un geste (le don) plutôt que de la parole. Cette dernière viendra plus tard, comme un achèvement de sa réflexion, une invitation adressée à son petit-fils.

Autour de la couleur

Il faut enfin parler de la couleur, fondamentale, dans cet album. Insister sur le choix des teintes – ces tons pastel – et leur utilisation à fond perdu qui donne l'impression que les voitures de métro et les appartements sont aussi vastes que l'océan.

Mais si ces douces couleurs vibrent tant, cela vient du support qui les reçoit. Les premiers originaux, raconte Jessica Love, furent réalisés sur du papier aquarelle blanc. En les scannant, elle s’aperçut que le fond – blanc – écrasait les traits des visages – tous bruns. « Cela m'a fait penser aux expériences d’amis acteurs à la peau foncée quand le photographe, sur des tournages professionnels, venait sans le bon équipement pour éclairer la peau foncée »[4]. Ce constat fait, elle redessina tout, appliquant de la gouache sur un papier brun. Il faut voir dans ce geste, conclut-elle, « une sorte de déclaration d'utilité esthétique » ; en brunissant le fonds, la teinte foncée devient « neutre ». Cette subtilité en renforce une autre : ne pas mettre l’origine des personnages au cœur de l’histoire. La culture de Julian et de Mamita ne crée pas de discours, elle est présente, révélée en partie avec le surnom espagnol de la grand-mère et par un détail, qui revient comme un leitmotiv : les boucles d’oreille dites « créoles » portées par presque toutes les femmes du récit.

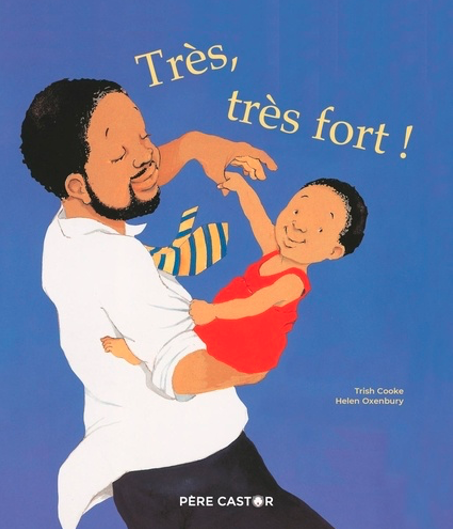

Ce choix n’est pas sans évoquer un autre album – ils sont si rares – mettant en scène des personnages issus de la diversité culturelle : l’histoire en randonnée Très très fort de Trish Cooke et Helen Oxenbury (Père Castor, 2005). Dans ce récit, une maman organise l’anniversaire de son compagnon. Chaque invité arrive tour à tour dans un éclatement de couleurs, de joie partagée et de tendresse pour l’enfant, véritable héros du récit. On ne saura rien sur les origines cette famille – le récit ne se situe pas là – et on pourra observer, avec les élèves, que les auteures ont, elles aussi, évacué le fonds blanc au profit d’autres couleurs, très vives.

Mises en réseau

Parmi ses références, Jessica Love mentionne Maurice Sendak, Shel Silverstein, Carson Ellis, mais aussi les histoires d’Eloïse écrites dans les années 1950 par l'écrivaine et actrice américaine Kay Thompson et illustrées par Hilary Knight. Il sera intéressant d’explorer avec les élèves l’univers de cette enfant de six ans qui vit dans une chambre au dernier étage du Plaza Hotel de New York : on y retrouve cette célébration de la confiance enfantine, d’une liberté d’être, prête à tout, qui anime Je suis une sirène. On pourrait même voir la scène où Julian « a une idée » comme un hommage à une double-page d’Eloïse….

On pourra réfléchir aussi à une mise en réseau autour de l’art, plus particulièrement de l’art nouveau. Il s’agira de caractériser ce mouvement – goût des arabesques et des courbes, des motifs végétaux –, de le situer dans le temps, pour, finalement, pointer sa présence dans les images : le carrelage de la piscine, la coiffeuse de Mamita, le tapis de sa maison, les mouvements fluides, presque dansés, des personnages et, bien sûr, les volutes des robes et costumes. L’auteure-illustratrice cite volontiers le travail d’Aubrey Beardsley (1872-1898). Ses illustrations, souvent réalisées pour des textes littéraires, sont porteuses d’une audace qu’on retrouve dans Julian est une sirène.

James Abbott McNeill Whistler (1834-1903) a beaucoup marqué Beardsley et l’on peut penser que Jessica Love connaît son œuvre. Comment ne pas imaginer la Mermaid Parad sur Son bord de mer ? Il sera simple aussi de créer un rapprochement entre les portraits de femmes de ce peintre et graveur américain et les partis pris graphiques de l’auteure : drapés diaphanes, goût de la transparence, usage du papier brun, mouvements dansés, etc.

Autant d’entrées dans un album si court, autant de possibilité de lectures, autant d’ouverture et de propositions : voilà résumée la magie du livre d’images qui, d’ailleurs, accompagne Julian, dès le début de son histoire… L’aurez-vous remarqué ?

[1] https://www.hbook.com/?detailStory=five-questions-jessica-love

[2] https://www.critterlit.com/blog/2018/11/7/interview-with-debut-author-illustrator-jessica-love

[3]https://www.critterlit.com/blog/2018/11/7/interview-with-debut-author-illustrator-jessica-love

[4] http://blaine.org/sevenimpossiblethings/?p=4628

Chronique publiée le 13 décembre 2020

Par Cécile Desbois, cecile.desbois@gmail.com