Quand l’album de jeunesse invite le lecteur à lire et à vivre la fiction

Il peut paraitre étrange de présenter ici un album jeunesse paru il y a une vingtaine d’années. Les beaux ouvrages résistent au temps qui passe, dit-on. C’est suite à une lecture effectuée au hasard, lors d’un après-midi d’hiver, que j’ai souhaité faire la chronique d’Ailleurs, au même instant… le premier album jeunesse de Tom Tirabosco.

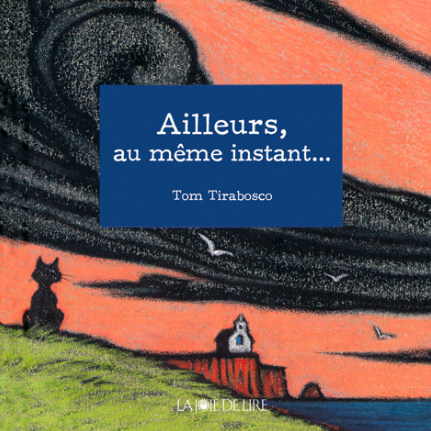

Les volumineux nuages de la première de couverture m’ont bien eu. Comme happé par cette masse noire, dense et mouvante, dans le crépuscule, j’ai eu l’envie de m’approcher d’abord du chat noir scrutant l’horizon, posté sur l’herbe plissée par le vent, pour mieux apprécier ensuite l’église qui trône au loin, en dessus d’une falaise, dressée à-pic face à l’océan et à quelques goélans.

Paru en 1997, l’ouvrage a connu plusieurs rééditions en français et a été traduit en anglais, toujours chez l’éditeur La Joie de lire. Depuis, Tom Tirabosco « n’est plus à présenter ». Lauréat de plusieurs prix et bourses, il a publié notamment une dizaine de BD et neuf autres livres pour enfants[1].

Ailleurs, au même instant… progresse par énumération de diverses scènes de vie, qui se déroulent en même temps, dans différents lieux : « Ailleurs, au même instant, une poire tombe par terre… », « un poisson mange un autre poisson… ». Les tableaux se succèdent à intervalles réguliers, donnant à voir, à découvrir et à imaginer une pluralité d’instants volés et partagés. « Une petite fille arrive en retard à l’école… », « un hérisson traverse une route… » : les référents sont souvent proches ou considérés comme connus des enfants. Parfois des animaux, parfois des humains : « une mouche se pose sur le ciel », « un vieux monsieur s’ennuie ». Des « petits riens », comme le dirait Elisabeth Brami, dont la littérature, notamment de jeunesse, a fait l’éloge, parfois fameusement bien que dans des esthétiques différentes, comme chez Georges Perec, Alain Robbe-Grillet ou Patrick Modiano, grands explorateurs de l’écriture du détail[2].

Le lecteur suit les double-pages où font mouche les dessins de Tirabosco aux traits appuyés, presque impressionnistes. Scène après scène, l’énoncé du titre est rétabli comme une litanie, qui rythme la saisie de chaque moment capturé. De la succession de ces tableaux très synchrones, presque photographiques, nait une forme de narration, sans fin nécessaire, qui alterne entre le retour en sourdine d’une même phrase et la découverte d’un événement minuscule, rappelant que la vie, plutôt que le diable, se cache souvent dans les détails.

Un enfant ouvre un livre

Ce qui participe aussi à la puissance littéraire de l’ouvrage de Tom Tirabosco, c’est sa capacité à intégrer le lecteur ou la lectrice au sein de l’univers dévoilé, à la fois minuscule par les indices perçus et gigantesque par l’éloignement entre les divers lieux décrits. L’album commence en effet par la représentation d’un enfant de dos, aux cheveux mi-longs, en train de lire, allongé sur le canapé de sa chambre, garnie de plusieurs jouets. La première phrase du livre « Quelque part sur terre, un enfant ouvre un livre » confirme le lien tissé entre le monde de la diégèse et celui du lecteur. Cette double-page fonctionne comme une déclinaison de ce que Gérard Genette a fameusement nommé « métalepse »[3], figure reprise et explorée en didactique notamment par Bertrand Daunay[4]. Ici le texte et l’image représentent ce que le lecteur lui-même est en train de faire (du moins potentiellement : un enfant face au livre, dans sa chambre). Il y a, autrement dit, configuration de l’acte de lecture lui-même par la diégèse.

Cette prise du réel au sein de la fiction mérite d’être commentée et accompagnée par l’adulte, pour que l’enfant ou l’élève se voit lui-même représenté au sein du livre, comme si un miroir lui était tendu. A cette condition, on peut immerger radicalement dans la fiction le lecteur : celui-ci adopte alors le point de vue d’un personnage qui est lui-même partie prenante de chaque double-page. Les plans serrés proposés par Tirabosco participent de cette fusion entre le monde représenté (diégétique) et le monde réel (les lecteurs). Ils invitent le lecteur à franchir le seuil de la fiction, à y « entrer », pour mieux se décentrer et se déplacer dans une pluralité de lieux. Si le lecteur se sent appartenir lui-même à la fiction qu’il lit, alors le contrat lié avec l’album lui autorise de tout imaginer et de disposer d’une forme d’ubiquité.

La dernière double-page confirme ce pacte de lecture. Elle représente à nouveau de dos un enfant aux caractéristiques proches du premier, quoiqu’un peu plus âgé, comme plus expérimenté ou mature, cette fois à l’extérieur, assis sur une chaise disposée sur l’herbe fouettée d’une falaise et orientée face à l’océan, où l’on devine au loin la queue d’une baleine, en forme de « Y » qui salue le jeune lecteur, le livre cette fois-ci déposé sur ses genoux. Fin de la métalepse et clôture de l’abum. Mais ouverture vers le monde donné désormais à vivre dans sa beauté et sa fragilité aussi grâce au livre lu.

Chronique publiée le 18 février 2019

Par Vincent Capt, UER Didactique du français à la HEP-Vaud, vincent.capt@hepl.ch

[2] Sur le sujet, voir le numéro de la revue A contrario : https://www.cairn.info/revue-a-contrario-2014-1-page-3.htm?contenu=plan#s1n4

[3] Genette, G. (2004). Métalepse. De la figure à la fiction. Paris : Seuil.

[4] Bertrand Daunay (2017). La métalepse du lecteur. Ou la porosité du métatexte. Cahiers de narratologie, 32, https://journals.openedition.org/narratologie/7855